この記事では、レザークラフトに役立つかもしれないちょっとしたテクニックや豆知識などの小ネタを一覧で紹介します。

深掘りした記事や関連記事がある場合はリンクを貼っておくので、よろしければじっくりと読んでみてください。

あなたのレザークラフトライフにお役立ていただけたらうれしいです。

レザークラフトに役立つ(?)レベルアップのコツ

補強テープの接着力は劣化する

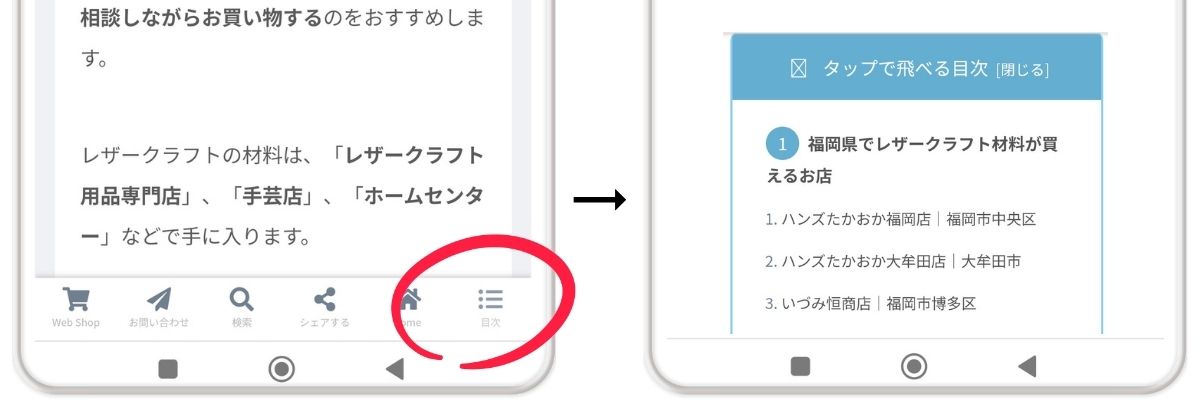

伸び止めにナイロンの補強テープ(セラフィーニテープ)を使う方も多いと思いますが、このテープについている接着剤は劣化するということはご存知ですか?

補強テープ(セラフィーニテープ)は、買った当初はくっつきますが、買って数年経つとただの細いナイロン布にります。

— dete® (@mkgx81) October 22, 2020

つまり、新品で使っても時間が経つと内部で剥がれる!

縫製をかけるのはマストで、ボンドも併用するとなおいいです。 pic.twitter.com/jlqT6pIpsf

・接着が劣化するので、革用ボンドを革とテープ両方に塗ってから貼る

・接着はいずれ剥がれるので、革とテープ合わせて縫う

縫い目は叩く

縫い目は潰すといいことがあります。手縫いでもミシン縫いでも。 pic.twitter.com/B3NbJlMGCx

— dete® (@mkgx81) October 9, 2020

縫い目を叩くことで糸のでっぱりがなくなり、擦り切れにくくなります。

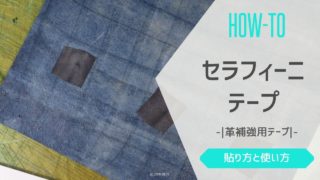

銀面を接着するときは表面をけずってはがす

ツルツルの銀面(革の表面)を接着しようとしても、裏面を貼る時と同じように貼っただけではボンドが効きません。

接着剤の効きを良くするために銀面(革表面)を削っています。 pic.twitter.com/eisuV5RTpg

— dete® (@mkgx81) September 1, 2020

銀面をけずったりやすったりして荒らすことで強く貼れるようになります。

銀面を外(山)にしてやさしく揉む

机の上で転がすように揉むか、手のひらで転がすように。前者の場合は机の上を掃除してから。

銀面を谷の向きにして揉むとシワが入ります(シボ、型押しなら問題ナシ)

革を切り出すときは必ず裏面のキズや血筋に注意

革を切り出す時は、表からだけでなく必ず裏からも確認してからにしましょう。

表から見たらキレイに見えても、治り傷や血筋などの影響で、裏から革内部にかけて繊維がもろい状態になっていることがあります。

表から見るときれいな革ですが…

— dete® (@mkgx81) March 21, 2021

裏返すと派手な治り傷。

型押しの革は取り都合がいいなんて言われますが、傷が隠れるからこそ気を付けないと後々大変なことになります。 pic.twitter.com/oilFaClVvY

関連記事 新品の革製品に傷が。これって不良品?|治り傷・トラ・血筋・虫食いのちがい

くっきりと際立つ刻印を打つ方法

熱を加えたり、濡らした状態で打ったりする方が多いと思いますが、水の代わりにコバ処理剤を使う(革の裏から)と、よりくっきりと刻印を打つことができます。

タンニンなめし革にくっきりで長持ちする刻印を入れる方法は2つ。

— dete® (@mkgx81) January 17, 2021

・革に水分を入れる

・熱を加える

ただの水でもいいですが、革の裏からコバ処理液を入れるとさらにくっきりと仕上がります。

油分が入っていないものが望ましいと思います。

表に塗ると革によってはシミになるのでNGです。 pic.twitter.com/IY8CmpcOWw

濡らした状態で高温をあてると革が縮んで割れてしまうことがあるので注意です。

関連記事 刻印とは?〈レザークラフト〉ヌメ革に刻印をくっきり入れる方法

床面の面取り(ヘリ落とし)の小ネタ

床面のヘリ落としをしやすくする方法の一つに、コバ処理剤を染み込ませて乾いてから落とすというやり方があります。

— dete® (@mkgx81) May 9, 2021

塗るだけで目止めになる処理剤ならありな方法です。

磨いて丸めるから床の面取りはしないよという方もいます。

コバ磨きは地味ですが、いろんな可能性があって楽しいですね。 pic.twitter.com/9sMwbAQnAW

床面がカチッとして素直にヘリ落としできます。

金具の裏パーツが革に影響を与えるのを防ぐやり方

金具のアタリを無くす方法

— dete® (@mkgx81) December 10, 2020

~ギボシ編~

1:薄い革を裏打ち

2:ギボシの足を加工 (アタリが出ないように裏の角をけずって丸くする)

3:さらにその上に革を貼る。

段差が目立たない仕上がりになりました。

革ではなくボンテックスや他の芯材を使うこともあります。 pic.twitter.com/gPxtxK7Rqr

ホックやギボシの裏パーツ(革の裏に付ける側)の段差が影響して製品の見栄えを悪くしてしまうことがあります。

それを防ぐ方法は、革や芯を貼る、金具の角をけずるなど。

金具の厚み分革を積みかさねて段差をなくすこともあります。

レザークラフトテクニックの他の記事

デテログはレザークラフトに関する記事をたくさん書いています。

その他のレザークラフト記事を集めた一覧ページはこちら↓

レザークラフトに役立つかもしれない道具の話

とがり具合のちがう丸目打ちを持つとすこし便利

目打ちは2種類使い分けています。

— dete® (@mkgx81) December 23, 2020

とがったのと丸めたの。

丸めたのはミシンのラインのガイドにしたり、ヘリ返すときに使ったり。

革を傷つけたくないとき用です。 pic.twitter.com/0Tb9KZ5smc

買ったままのとがった目打ちと、先を紙やすりで丸めた目打ちの2種類を使い分けています。

・とがった目打ちのつかい道…けがいてカットするラインを引く用

・丸めた目打ちのつかい道…穴あけ位置を決める用、ヘリ返しに使う用など

関連記事 レザークラフトにおける丸ギリ(目打ち)の使い方9種【革職人はこう使う】

小さく切ったビニ板が便利

小さく切ったビニ板を持っていると助かることがあります。

小さく切ったビニ板があると何かと便利です。

— dete® (@mkgx81) March 2, 2021

断面が尖っていると革を傷つけるので、やすりをかけてなだらかにしてあげるといいです。 pic.twitter.com/e47NzYKOuc

このように、普通に穴を開けたら裏まで貫通してしまうような場面での穴あけや切り抜きなどに。

型紙の裁断に超絶便利な立クリップ

使ってる道具紹介。型紙を革に写したり、薄い革なら型紙当てたままカットしたりがめちゃめちゃはかどる超絶便利なやつ。https://t.co/VNplYmDS7D pic.twitter.com/zsjyDFe5sS

— dete® (@mkgx81) September 2, 2019

レザークラフターに大人気の型紙用アイテム「立クリップ」。本当に便利です。

ハンドプレスは量産のための道具にあらず

初心者さんこそハンドプレスを使った方がいいです。

ハンドプレスを使う目的は早さではありません。精度の高い取り付けをして、丈夫で美しく仕上げるためです。

ハンドプレスでジャンパーホックを取り付ける。

— dete® (@mkgx81) January 25, 2020

ハンドプレスは手打ちよりも高い精度で取り付けられてミスが減ります。

ハンドプレス大https://t.co/NSZKJnwB1r pic.twitter.com/O7FeJdbOCp

鉄の道具はオイルで手入れしてサビを防ぐ

個人的についつい後回しにしてしまって後悔することがあるのが、道具の手入れ。

革製品を作るのに使う道具は、むき出しの鉄の塊が多い。

— dete® (@mkgx81) August 21, 2020

梅雨や夏はがんがん錆びます。

そこで役立つのがこのツール。

たこ焼きのときのアレです。 pic.twitter.com/kGNofCEKqx

特に梅雨時期や秋雨の時期など(関東の場合)は湿度が高くなりサビやすくなります。

マメにオイルを塗ってお手入れしましょう。オイルは安いミシンオイルで十分です。

彫刻刀も砥ぐ

レザークラフターさんの多くは革包丁を砥いで使うと思いますが、彫刻刀などの小さな刃物を砥がずに使っている方もいるのではないでしょうか。

革を折る際、下処理として彫刻刀で掘るテクをよく使います。

— dete® (@mkgx81) October 23, 2020

彫刻刀は刃物なので当然切れ味が落ちますが、普通の砥石では砥げません。

そこで、彫刻刀用の砥石と彫刻刀用の革砥を使います。

砥石はAmazonで。

革砥は手作り。彫刻刀で床面を掘った革に研磨剤の青棒とオイルを塗るだけ。

自己流です🦾 pic.twitter.com/kTw7V1QLzr

砥ぎがうまくなるコツ?

砥ぎが苦手なら、砥石は片付けてはいけない。

— dete® (@mkgx81) March 15, 2020

切れなくなったらすぐに砥げる環境を用意しておくべき。

砥ぎが面倒になる要素を一切排除しよう。

と、砥ぎがヘタクソな革職人が申しております。 pic.twitter.com/91JK4tHQyA

砥ぎが苦手なら、砥石は片付けてはいけない。

切れなくなったらすぐに砥げる環境を用意しておくべき。

砥ぎが面倒になる要素を一切排除しよう。

砥ぎが苦手な職人。そう、私です。

「革にオイルを塗るなら柔らかいブラシで伸ばす」のがやりやすい

布などでオイルを伸ばそうとすると、どうしてもムラになってしまい、全体にいきわたらせるのがむずかしい。

やわらかい動物毛のブラシにしみ込ませれば、少しずつまんべんなくオイルを浸透させることができ、失敗しにくいです。

革を広げるたびにブラッシングしています。

— dete® (@mkgx81) June 18, 2020

ブラッシングすることで保管中に載ったほこりや革の粉が落ち、油分の抜けやカビの繁殖を防ぎます。

革の油分は保管中も揮発してしまうので、乾ききる前に補いたい。

おすすめの方法は、柔らかいブラシに極わずかにオイルを染み込ませて使う方法↓つづく pic.twitter.com/kYkMGglN6P

deteが使っている道具一覧

著者のdete職人ミコガイが使っている道具一覧はこちら↓

革の知識とレザークラフト小ネタ集

知っておくと作業がはかどったりリスク回避ができたりする革の知識を紹介しています。

ヌメ革を触るときは細心の注意をはらおう

ヌメ革は汚れやすい革。

マメに手を洗う、手袋をする、机をきれいに保つなどで製作中の汚れを防ぎましょう。

ヌメ革、特にベージュ(無染色)を扱うときは最大限の注意をはらいます。

— dete® (@mkgx81) April 16, 2021

机の革くずやホコリをブラシで払い、革はブラッシングし、必要に応じて手袋をして作業します。

水拭きしたら必ず乾くのを待ってから開始!

手袋は薄いゴムのものが作業しやすくて👍です。 pic.twitter.com/2r1AVR77m7

関連記事 これで安心!レザークラフト中に革が汚れるのを防ぐ方法6つ

シワが気になるスムース革とシワが気にならないシボ&型押し革

スムース革は曲げたり折ったりするとシワが入ってしまうことがありますが、シボや型押しが入った革はあまり気にならない場合があります。

それを踏まえ、この革で何を作るか?や、これを作るならどの革にするか?を考えるといいかもしれません。

シボ革はいくら曲げてもシワは目立ちません。だから、谷折り方向にもんで柔らかくすることもできるし、内縫いをひっくり返すのもやりやすい。

— dete® (@mkgx81) September 20, 2020

逆に、ツルツルのスムースのヌメは、一度でも谷折りするとシワを元通りにするのはむずかしい。その代わり、コシがあって板物としては使いやすい pic.twitter.com/hv62F6Y2py

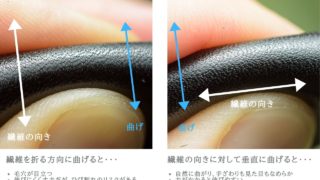

革には繊維の向きや流れがある

革の繊維はある程度の規則性を持って流れています。

革を動かす向きと繊維の関係をどうするのが適切か?は、革を曲げたりもんだりしながら体感的に選ぶといいです。

革には繊維の向きがあって、曲げた時にシワが盛大に入る方向とほとんど入らない方向があることを説明する動画。

— dete® (@mkgx81) May 23, 2020

最初写っている画の横方向が背の向き。

つまり、背の繊維の向きと垂直に曲げるとシワが入る。

逆に、繊維の向きと平行に曲げるとシワはほとんど入らない。 pic.twitter.com/U8tPdKoyEM

独自の進化?昔の日本のコバ磨き

古くからあるレザークラフト本(革工芸手縫いの真髄など)を読むと、「ふのり」やヘチマなど、最近あまり聞かない材料や意外な道具名がが出てきます。

ふのりをつけてヘチマで磨くコバ磨き方法は他の国の方発信ではあまり情報がありません。

海外からやってきた革工芸の文化を身の回りの材料で工夫した日本人の知恵が感じられます。

消せるボールペンなら革に印を付けても安心…ではない!

冷えると消したインクが出てくるというご意見をいただき、30分ほど冷凍庫に入れてみました。

— dete® (@mkgx81) August 1, 2020

結果はこの通り、消えたはずのインクが復活しました。

消えるからといって見えるところにフリクションボールを使ってしまうと危険。 https://t.co/Fzj5lFVKcv pic.twitter.com/GiVmvGY5hS

消せるボールペンは高温をあてると消えますが、冷えると元に戻ります。

外から見える部分の印付けには使わないようにしましょう!

菱目打ちは縦持ち派と横持ち派どちらが多い?

菱目打ちは縦にもって奥から手前(自分の体の方)に打ち進める方が多いようです。

菱目打ちの持ち方アンケート

— dete® (@mkgx81) November 28, 2020

回答者数 98名

縦に持つ人 81名 82.7%

横に持つ人 17名 17.3%

ご協力ありがとうございました。

今度のブログに利用させていただきます。 pic.twitter.com/Of31Buy1aQ

私のおすすめは縦ですが、何を重視するかと好み(やりやすい方法)でいいと思います。

リザード(トカゲ革)の原料になるトカゲはバンコクのど真ん中にうじゃうじゃ

このオオトカゲはミズオオトカゲという種類のトカゲ。

バンコクの川や池の周りにたくさん生息しています。

バンコクのルンピニ公園や川には、大きなもので2mにもなるトカゲが棲んでいます。

— dete® (@mkgx81) October 22, 2019

実はこれ、リザードスキンという一般的なトカゲ革になるものと同じ種類。

この大きさでも、革として使える部分は両手のひらを広げたくらいのわずかなもの 。#バンコク #トカゲ革 #革

かわいいです。 pic.twitter.com/r7hVBQttmB

ビル街の公園にも大量にいるから驚き。

日本の神田川や皇居のお堀にオオトカゲがいたらびっくりしますよね。

関連記事 トカゲ革(リザード)の知識|魅力と特徴をたっぷり解説

超絶いらんスキル

革職人歴長くなると、手に持った革の厚みをまあまあ当てられるという超絶いらんスキルが見につくのだ。 pic.twitter.com/UFPq4j8eFE

— dete® (@mkgx81) May 17, 2020

まとめ

レザークラフトのテクニックと小ネタ集について書きました。

数が多くなりましたが、特にポイントとしてあげたいのは以下のお話です。

- 補強テープの接着力は劣化する

- 縫い目は叩く

- 銀面を貼る時は銀面をけずる

- ヌメ革をさわる時は細心の注意をはらう

- 革には繊維の向きがある

この辺りは耐久性や見た目に直結する部分なので、初耳だという方はぜひ一度トライしていただきたいです。

ちなみに、これらのネタの多くはまずTwitterにあげて、それから記事にしたものです。

デテログのTwitterもよろしければフォローしてみてください。

コメント