手縫いシザーケース制作中。

今回は象革を使用したスペシャルモデル。象革で手縫いのシザーケースを作るのは初めて。

良いものが出来そうな予感を感じながらの制作です。

制作中に撮った写真を添えて、今回の製品がどのようにして作られたのかをご紹介していきます。

手縫いの準備

S06-3は手縫いで作るシザーケースです。

手縫いは、縫う前に菱形の穴(菱目)を開け、2本の針を交互に通して縫っていきます。

馬具のサドル(鞍)を縫う時に用いられたことから、この縫い方はサドルステッチと呼ばれます。

穴は、縫う時に錐で貫通させながら縫っていくので、表層に目安となる穴が開いていれば良いことになります。

手縫いのやり方

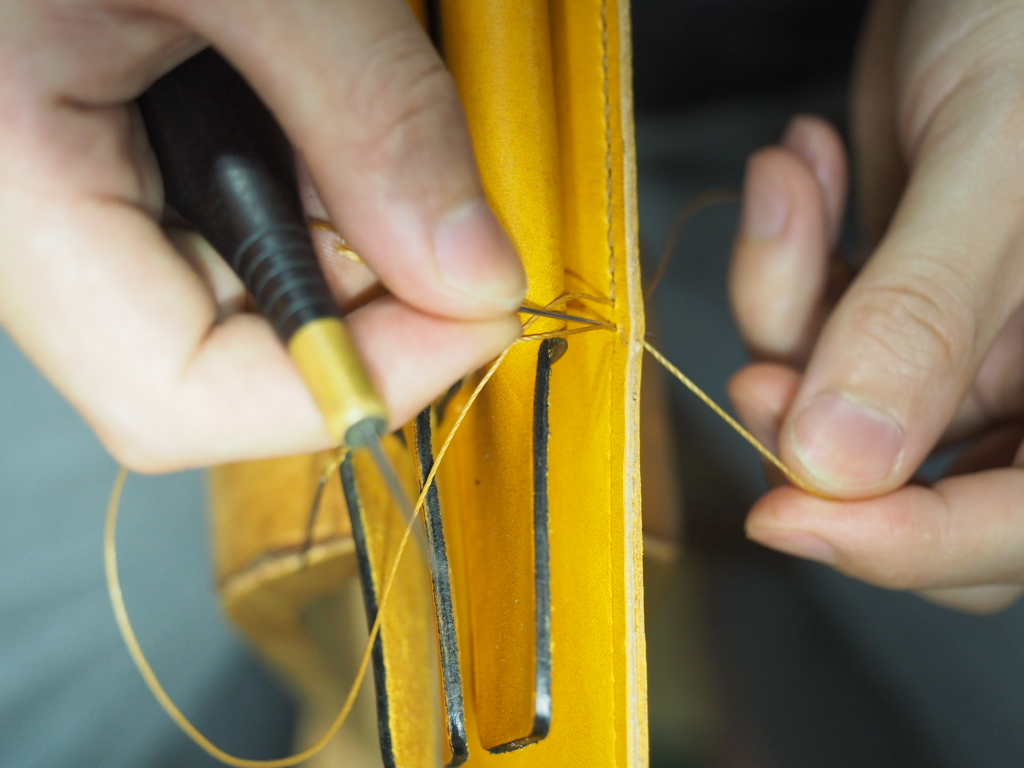

縫製は全てハンドステッチ。予めあけておいた縫い穴ですが、縫う前の時点では貫通していません。それじゃあどうやって縫うのでしょうか?

針がものすごくとがってる?いいえ、むしろ、針先は自分で丸く加工してから使います。理由は、革を傷つけない為。

「じゃあどうやって縫うの?」

正解は、菱錐(ひしぎり)というキリを使って、一つ一つ穴を貫通させながら縫い進めていきます。

この方法により、縫い穴の広がりを最小限に抑えることができるのです。せっかく手縫いしても、縫い穴が大きく広がっていては、耐久性が落ちるだけでなく見た目も美しくない。

何より大切なのは、縫い穴を広げ過ぎないこと。

そもそも、縫い穴を小さくできるミシン縫いの方が、革への負担は小さくできます。

しかし、糸切れのリスクを抑えるためには、ミシンよりも手縫いの方が有力な選択肢。

だったら、ミシン縫いと手縫いのいいとこどりをしましょう。

ミシン縫いのように革への負担の少ない手縫いが合理的かつ美しく作る方法。

均一かつ最小限の大きさの縫い穴を開けることができること、一定の力で手縫いをすることの両方を実現できて初めて、ミシンよりも美しく丈夫な革製品に仕上げることが可能なのです。

手縫いの革製品作りは、初期投資がほとんどかからないので、ミシン縫いに比べて手軽に始めることができます。

しかし、品質の高い手縫い製品を作るのは簡単なことではなく、作る人によってそのクオリティは大きく異なります。

革にかかる負担をどこまで抑えられるかが肝要。

手縫いの利点

手縫いで作る利点に、ミシンで縫うことが困難な製品や不可能な製品にも対応できるという点があります。

この製品は、ミシンで作ることもできる構造ですが、手縫いで作ると縫い目やコバの仕上がりをワンランク上の仕上がりにすることができます。

糸はラミー(苧麻)製です。天然繊維の中では一番強い素材といわれています。

革包みカシメ

カシメは、パーツをつないだり補強したりするのに使います。

真鍮製の頭をそのままで使ってもアクセントになりますが、今回はあえて革で包み、落ち着いた雰囲気を目指しました。

カシメのサイズに合わせて革を裁ちます。

この後、包丁を使って厚みを調整し、ボンドを塗ってカシメに貼り込みます。

打ち具で打ち込みます。

金具を打つときは、ハンドプレスという機械を使った方が正確なのですが、革で包む場合においては、打ち具を使ってハンマーで打った方がうまくいくように思います。

このような仕上がりに。

ドアップ。手作業の漉き作業と貼り込みがうまくいっていないと、上から見たときにきれいな円に仕上がりません。

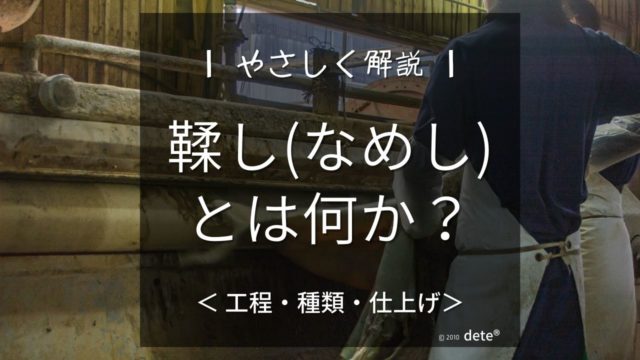

象革のコバの仕上げ

コバはカンナやヘリ落とし、やすりなどで整えます。

象革は牛革とは性質が違うので、工具の使い方や選定も若干異なります。

このパーツは、表は象革ですが裏地は牛革です。へりに直角にやすりをあてると、牛革ばかりが削れていき、象革はびくともしません。大まかにヘリ落としで象革の角を落とし、大胆にカンナをあてて象革を削って整えました。

本体の合わせと手縫い

ここまで来ると完成まであと一歩。

パーツごとにコツコツ仕上げてきた成果が実る瞬間です。

パーツが重なる部分は、予め厚みを調節しておきます。

一番上に重なるパーツに菱目を打ちます。ベルトループや金具の取り付けなどは完成した状態なので、傷つけたり型崩れしたりしないよう気を付けながらの作業です。

そして片方ずつ貼ります。

ここも手縫いにて。

金具が邪魔をするこの部分は、細心の注意を払って。

完成です。象革を使った手縫いのシザーケースは初めて作りました。

象革は、柔らかい革質からは想像できないくらいに強靭な素材です。現場の過酷な条件でも活躍してくれることと思います。

完成品はこちら。

コメント