財布やバッグを作るのに使える革製品用の留め金具の種類についてまとめます。

作品作りの参考にしていただけたら幸いです。

主に財布やキーホルダーなど小さな革製品で使う金具

財布には、「ホールド力がひかえめ」で、「開け閉めがカンタン」なものが好まれます。

財布は、ひんぱんに開け閉めするものですが、重い物を入れることがないから金具に力がかかることが少ないです。

なので、デザインとともに利便性を重視した金具選びがなされることが多いです。

バネホック

メリット

- 着脱がラク

- 隠しホックはデザインを邪魔しない

デメリット

- 耐久性が少し低い

- 力がかかると外れやすい

軽い力で外れるので、ひんぱんに開け閉めする財布などによく使われます。

革小物では最も多く使われている留め金具といえるでしょう。

隠しホック

デザインをじゃましないように、ホックが外から見えない構造になったもの。

スッキリした見た目に仕上がりますが、金具修理のときには分解が必要です。

【楽天市場】隠し頭(ハンシャセット) NO.5 バネホック 真鍮メッキ 10個入り

飾りホック

装飾性を持たせたバネホック。

よく見るのは、フラップの縁に取り付けるタイプ。

[CI007]バッグ用 飾りホック 約57mm×10mm 1ケ[RPT]

[CI007]バッグ用 飾りホック 約57mm×10mm 1ケ[RPT]

女性向けのデザインに多く使われているように思います。

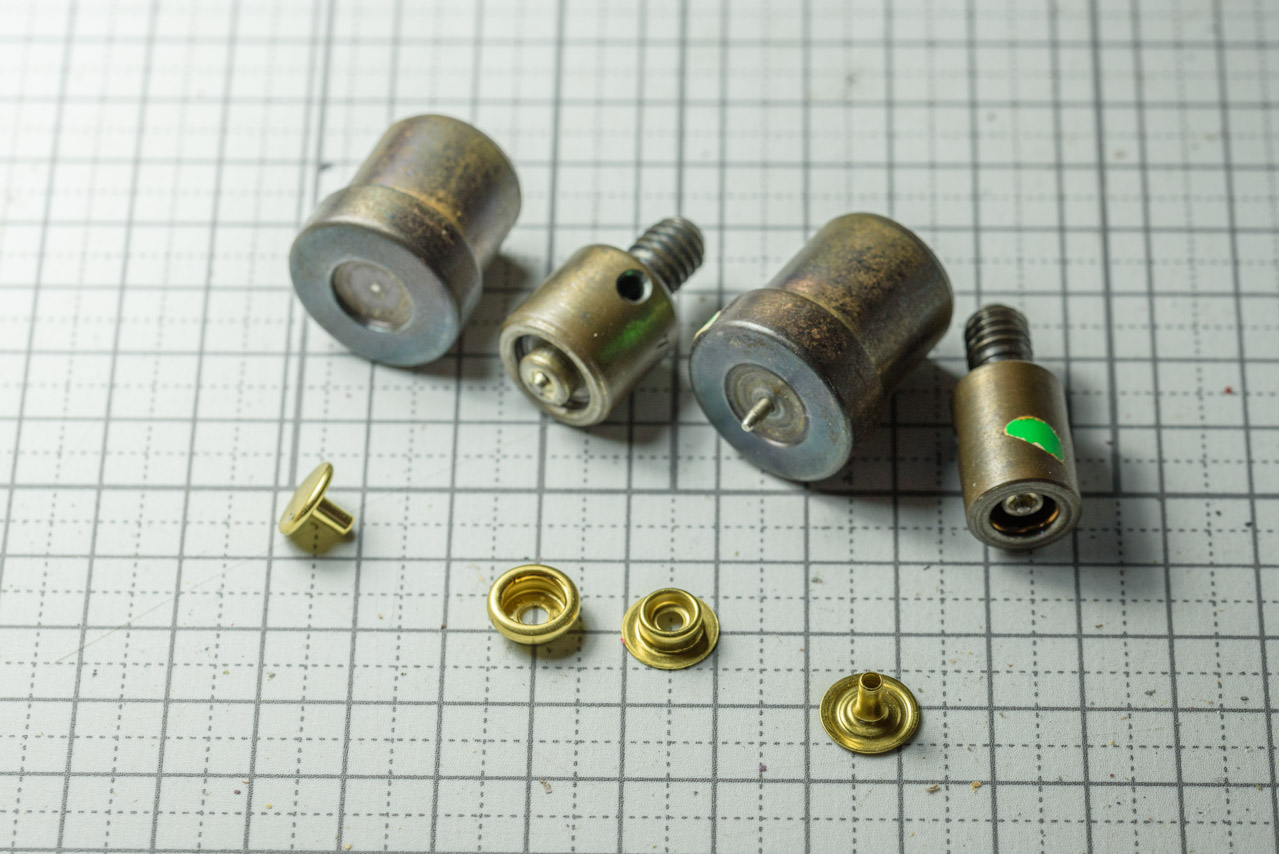

ジャンパーホック(ジャンパードット、ドットホック)

メリット

- がっちり留まる

- ホックの中では比較的丈夫

デメリット

- 消耗品なのでいずれ壊れる

- 留めたりはずしたりに力が要る

- 薄く柔らかい素材には不向き

力を入れないと外れないハードな金具。

主な用途は、バッグやスタジャンなど。財布にはあまり使われませんが、キーホルダーにはよく使われます。

バネホックやジャンパーホックを打つのにぜひ使って欲しいハンドプレスについて書いています。☟

ギボシ(擬宝珠)

引用元 【楽天市場】エムピウ m+ ミッレフォッリエ 2P25

メリット

- シンプルな構造で耐久性が高い

デメリット

- 革が弱いと長持ちしない

- でっぱりが気になる場合も

本体にギボシという金具を取り付けて、フラップには穴を開けて使います。

留める時は、フラップに開けた穴をギボシに通すだけ。

ギボシは頭の部分が膨らんでいます。穴のサイズをギボシの頭より小さくすることで抜けなくなります。

そのままでは穴を通らないので、穴には切り込みを入れておきます。

【楽天市場】真鍮製ギボシ・中(7mm)<ブラス>2コ (SEIWA)

ギボシには打ち付けタイプとネジタイプの2種類があり、☝の楽天の商品はネジ式です。ネジ式は、接着剤を塗った状態で取り付けることではずれにくくなります。

ギボシは漢字にすると擬宝珠。宝珠(ほうじゅ)に似せたものということです。

宝珠はお寺の五重塔などのてっぺんに付いたものです。サンスクリット語ではチンターマニと呼ばれ、「意のままに願いをかなえる宝」という意味があるそうです。

元々、擬宝珠は古い橋の欄干などで使われる装飾で、今回紹介したギボシ金具はその擬宝珠に見せかけた”擬”擬宝珠といえるようなもの。

マグネット

メリット

- 開け閉めに力が要らない

- 金具の耐久性が高く、生地も傷みにくい

デメリット

- 閉じる力が弱く、使い方によっては簡単に開いてしまう場合

- 磁気がカードやスマホに影響する可能性がある

スマホカバーや財布、クラッチバッグなどで使われる金具。

開け閉めに力がいらないので、所作がスムーズでエレガントです。

引用元 【楽天市場】牛革ソフトメッシュ二つ折り財布 ベルト付ラウンド

外に出して使うマグネット。

内部に仕込むタイプのマグネットもあります。

主にバッグなど大きな革製品で使う金具

バッグには、主に、ロック力が強い金具が使われます。中には、鍵がかかるものもあります。

後半で紹介する鍵付きの錠前などは上級者向けの金具ですが、使いこなせるようになれば製作の幅はグッと広がります。いつかチャレンジしてみてくださいという意味で紹介します。

ヒネリ

ランドセルやハンドバッグ、女性用の財布などで使われる金具。名前の通り、金具のつまみをひねって開け閉めします。

デザインの自由度が高く、身近なものからハイブランドの高級品まで、いろいろな場面で使われます。

エルメスのケリーで使われている金具もこのヒネリです。

【楽天市場】1段式 ヒネリ金具 ゴールド:KUME KOUBOU

オコシ

引用元 棒おこし 金メッキ – countless-river

ヒネリと似た外観の金具です。

一般的にはバッグ本体に取り付けて使います。フラップには穴が開いていて、閉じるときはこの穴にオコシ金具を通し、金具を倒すことで固定します。

金具メーカーからすれば、高い精度と技術が求められる金具なんだと想像します。

バックル(尾錠・美錠)

ベルトや、バッグのストラップのサイズ調節などに使うイメージがあるかもしれませんが、バッグの留め具として使われるケースもあります。

主な用途としては、ひんぱんに開け閉めすることがなく、それでいて不意に開いては困るようなバッグ。

例えばツーリングに使うサドルバッグや、アンティークの旅行鞄などです。

引用元 サドルバッグ 特大Bタイプ黒革 楽天市場

引用元 サドルバッグ 特大Bタイプ黒革 楽天市場

あえてデザインを重視してふだん使いのバッグに採用されることも。

ひんぱんに付けたり外したりすると革が傷みやすい構造でもあります。

差し込み錠

フラップについた差し込み錠を受ける側に差し込んで使う金具。

クラシックな雰囲気に仕上がります。

正面か側面にバネ式のボタンが付いていて、ここをプッシュすることでロックがはずれる仕組みです。

ドイツホック

トラックの帆にも使われるという強力なホック。

イカツい構造なわりにデザインは洗練されていて、高級なバッグにも採用されています。

錠前

安全性が高く、古典的で格調高い金具。

扱いがむずかしいですが、うまく使いこなせればとてもシックな作品に仕上げることができます。

ここでは、錠と鍵がセットのものを錠前として紹介します。

カブセ錠前(さがり式)

フラップに付いた「さがり」と本体でセットになった構造。

ファスナーの引手をロックする為に使うケースもあります。

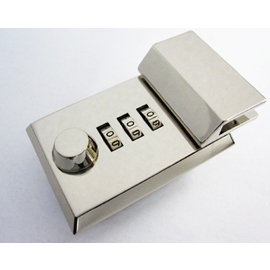

カブセ錠前(ダイヤル錠)

鍵ではなくダイヤルを使ってロックするさがり式カブセ錠。

MMCOLOMBO MADE IN ITALY イタリア製錠前 No1

【MK PLUS】 錠前 ダイヤル式 LA-84-L NO.92553

口枠錠

ダレスバッグに使われる金具。フラップに付けることが多い錠前ですが、この口枠用の錠前は、鞄のトップにつけて使う特徴があります。

南京錠

現代ではファスナー金具をロックするのに使われます。

写真は革のデザインと組み合わせたクラシックな使い方。

南京錠は使う機会が多く商品も豊富です。好みのデザインを探してレザークラフトに応用すると楽しいかもしれません。

錠前の扱い方が学べる本

本格的なダレスバッグの仕立てを学べる本です。本の中では、さがり式のカブセ錠前を使っています。

その他の留め具

一般的でない特殊な金具の事例です。

サック・ア・デペッシュに使われるエルメスのオリジナル金具。バックルのように革にピンを通す構造です。

これらと全く同じ物は手に入らないかもしれませんが、近いものを工夫して使うことはできると思います。

ホームセンターや荒物屋のようなお店にも意外なお宝が埋もれているかもしれません。

以上です。他にも気になる金具をみつけたら追加していきます。

![マクネ ウス型 ニッケル 外径φ18mm 1ヶ【メール便選択可】 [クラフト社] レザークラフト金具 マグネット](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/lc-palette/cabinet/product22/c1135-01-1.jpg?_ex=128x128)

![Sマグネ ニッケル 外径19mm 1ヶ【メール便選択可】 [SEIWA] レザークラフト金具 マグネット](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/lc-palette/cabinet/product25/s22210-1.jpg?_ex=128x128)

コメント

コメントしたつもりだったのですが、送られてなかったようです。

いつも色んな記事を遡っては楽しく勉強させていただいております。

ありがとうございます。

バネホックについて疑問に思った事があったのでコメントさせていただきました。

通常、パーツのアタマ(メスのバネ)をかぶせる側に取り付けますよね?

かぶせ構造でなくても正面側にバネを取り付けておりました。

疑問点はハンシャを使う場合です。

ハンシャで隠しホックにする場合もアタマは使わなくとも同様の位置で取り付けるものと思っておりました。

でも色々な製品を見ていると、特にプリムホックの場合が顕著なのですが、バネが本体側に、ゲンコ?(オスパーツ)をかぶせ側にしているパターンもよく見かけます。

ホックってオスメスどちらに取り付けてもいいものなのでしょうか?

当たり前の事でしたらごめんなさい。

構造的に問題無いものなのかとふと疑問に思ってしまいました。

こんにちは。

>ホックってオスメスどちらに取り付けてもいいものなのでしょうか?

厳密にどうなのはかはホックメーカーに聞いてもらいたいですが、基本的にはどちらに付けても問題ないものと考えています。

ただ、留めたり外したりするときにオスメス均一に力がかかる構造もあれば、かぶせのように斜め方向に力がかかる構造の場合もありますので、メーカーの方でも一概には言えない問題かもしれません。

隠しホックでゲンコがかぶせ側や外側についている理由はあります。

それは、ハンシャよりもゲンコの足の方が外に出っ張りが出にくいからです。

隠しでないホックで主にバネ側を外に使う理由は見た目の通りです。

他には修理のしやすさや頻度を考えてどちらにするか選ぶこともあるかもしれません。

ゲンコよりバネ側が壊れることが多いので、修理しやすい側にバネを選ぶという考え方もあります。

ありがとうございます。

なるほど、色んな理由があっての事なんですね。

ハンシャよりもアシの方が表に響かないというのも知りませんでした。

ホック一つで見た目や構造、果ては修理のしやすさまで…こんなに考えられてるとは。

わたしももう少し深く考えてみる事にします!

ありがとうございます。

また勉強になりました。

新しい記事も楽しみにしております。