革を谷折りに曲げると、ある方向ではがっつりシワが入るのに、別のある方向ではシワがほとんど入らない。

不思議に思ったことはありませんか?

これは、偶然ではありません。

- シワが入りやすい向き、伸びやすい向きとは?

- 部位ごとの繊維の向き

を解説します。

職人でも知らない人が多いので、知っていれば仕上がりで差を付けられます。

シワが入りやすい向きと伸びやすい向き|革の繊維の向きを理解しよう

頭で考えるよりも手でさわって確認した方がいいケースが多いです。

役に立ってよかったです😊

— dete (@mkgx81) May 23, 2020

繊維の流れは複雑なので、アタマで考えるより革を曲げたり床面を指で撫でたりした方が確実かもしれません。

私はそうしてます。

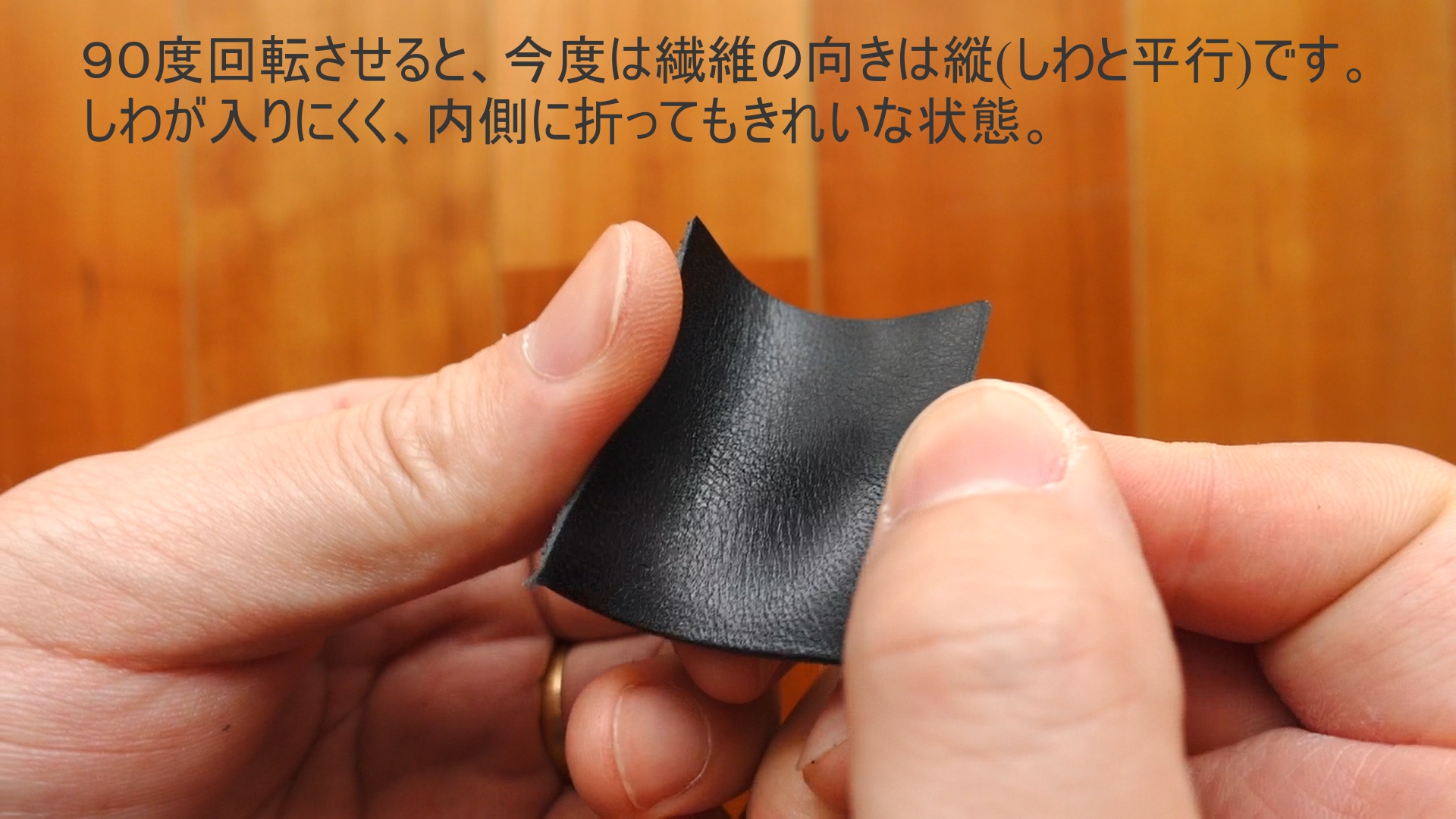

革には繊維の向きがあって、曲げた時にシワが盛大に入る方向とほとんど入らない方向があることを説明する動画。 最初写っている画の横方向が背の向き。 つまり、背の繊維の向きと垂直に曲げるとシワが入る。 逆に、繊維の向きと平行に曲げるとシワはほとんど入らない。

このツイートに反響が多かったので、別の動画にまとめました。

00:23~のテキストの垂直⇒平行

動画は説明が不十分なのでテキストで補足すると・・・

- 革には繊維の向き(流れ)がある

- 革を谷折りする場合のシワ

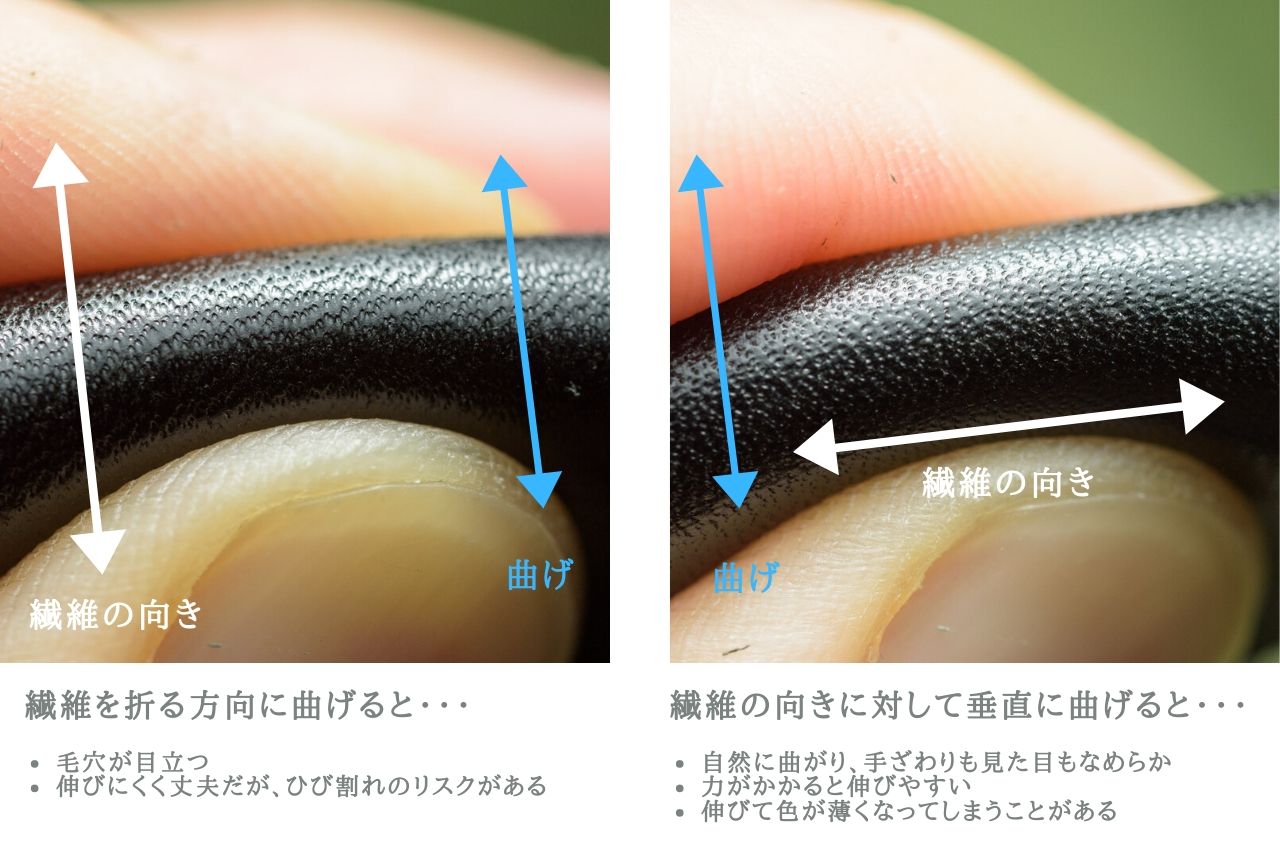

繊維の向きに対して垂直に曲げるとシワになりやすい。

平行に曲げるとシワができにくい。 - 革を山折りする場合

繊維の向きに平行に曲げるときれいに曲がり、手ざわりもなめらか。でも弱い。

対して、繊維を折る垂直方向に曲げると、革のキメの粗さが際立つ。伸びにくく丈夫だけど、硬い革だと割れやすい。 - 革の伸びやすさ

繊維の向きに沿って引っ張るとほとんど伸びないのに対し、繊維の向きに対して垂直に引っ張るととてもよく伸びる。

垂直ってどっち?折る方向というのは?

わかりにくいですよね・・・

ぶっちゃけ、これに関しては、頭で考えるより、小さくカットした端切れを曲げたり伸ばしたりして確認した方が早いです。

- 銀面を上に軽く曲げる

- 銀面を軽く谷折り方向に曲げる

- 革を引っ張る

まずは、たくさん革にさわって実感して欲しいです。

革にふれる回数をこなせば自然とわかってくると思いますが、それプラス知識があれば理解のスピードはさらに加速します。

カット革でもいいのですが、半裁やダブルショルダーにさわれば部位ごとの違いを学べてなお良いです。

というわけで、ここから少し詳しく解説します。

革には繊維の向き(流れ)がある

革は繊維質が絡み合ってできていますが、デタラメに絡み合っているのではなく、部位ごとにある程度決まった向きに流れています。

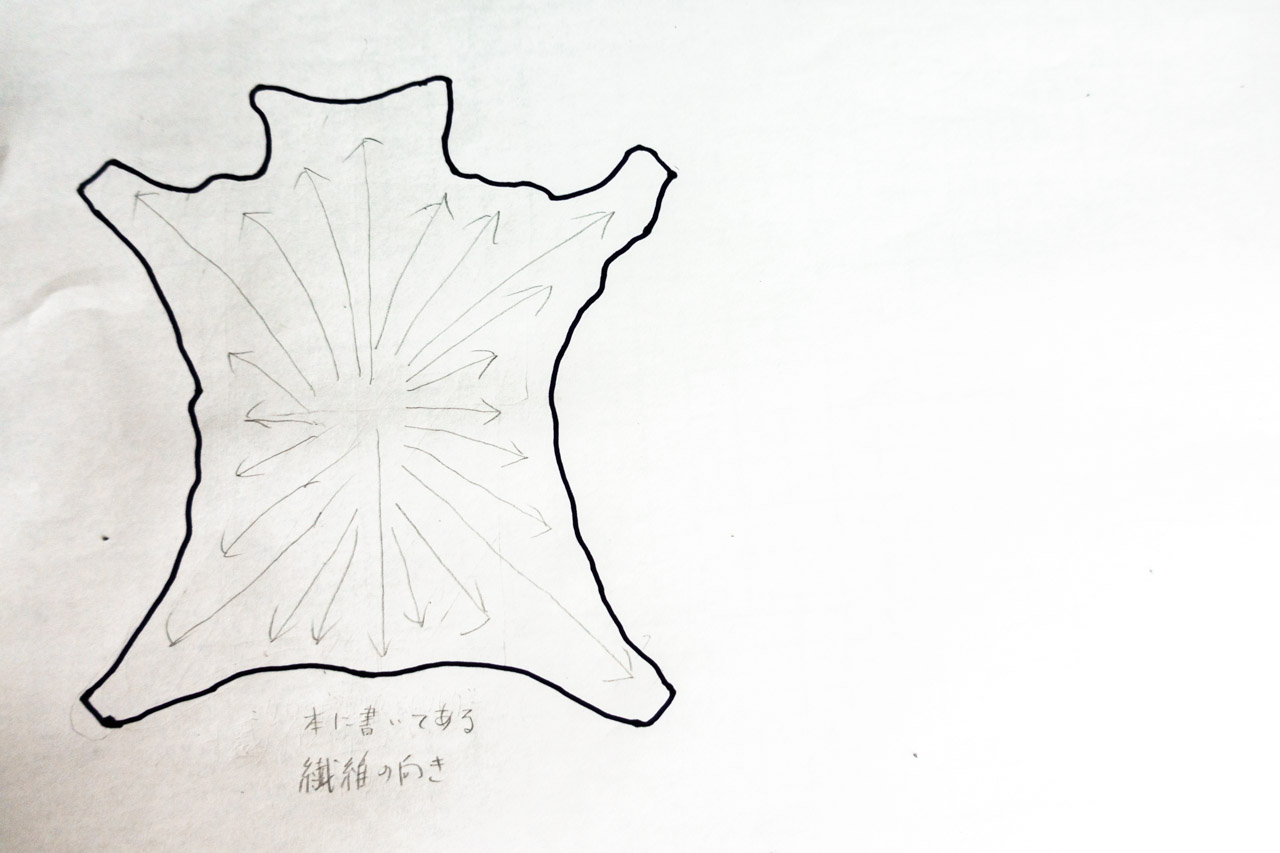

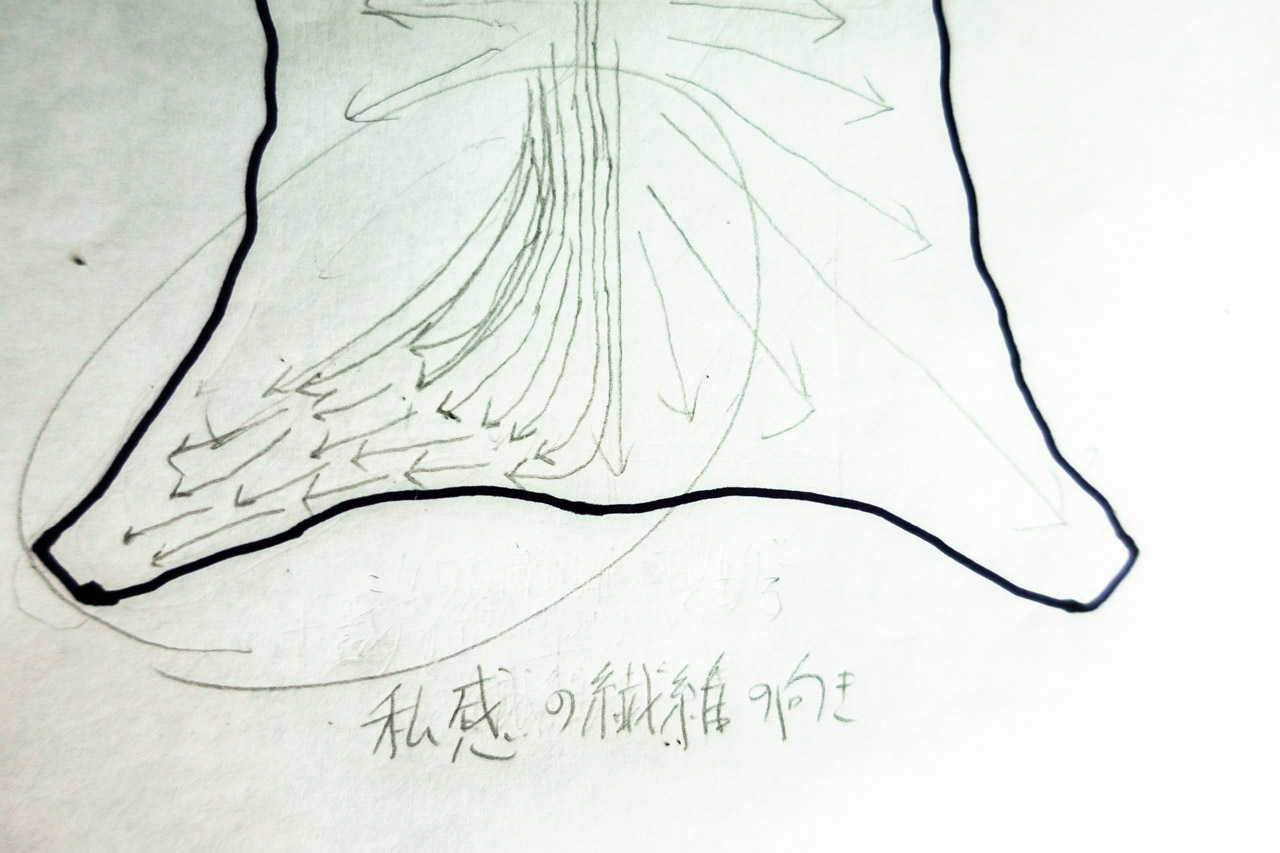

本を読むとこんな感じで書かれていることが多いですが、これはかなりざっくりとしたイラストで、厳密に言わなくても結構実際とは違ってたりします笑

なので、目安として考えたらいいのかなと思います。

- 首⇒腰

- お尻⇒後ろ足

- お腹は首から腰と同様に横向き

革を谷折りする場合のシワ

裏地やマチ、フラップの裏など、革の銀面を上にして谷折りすることがありますが、うまくコントロールできていないと嫌なシワが入りやすい。

シワを作らない為には、貼り方や厚みなどいろいろと気を配るポイントがあるのですが、どの繊維の向きで取るかも非常に重要。

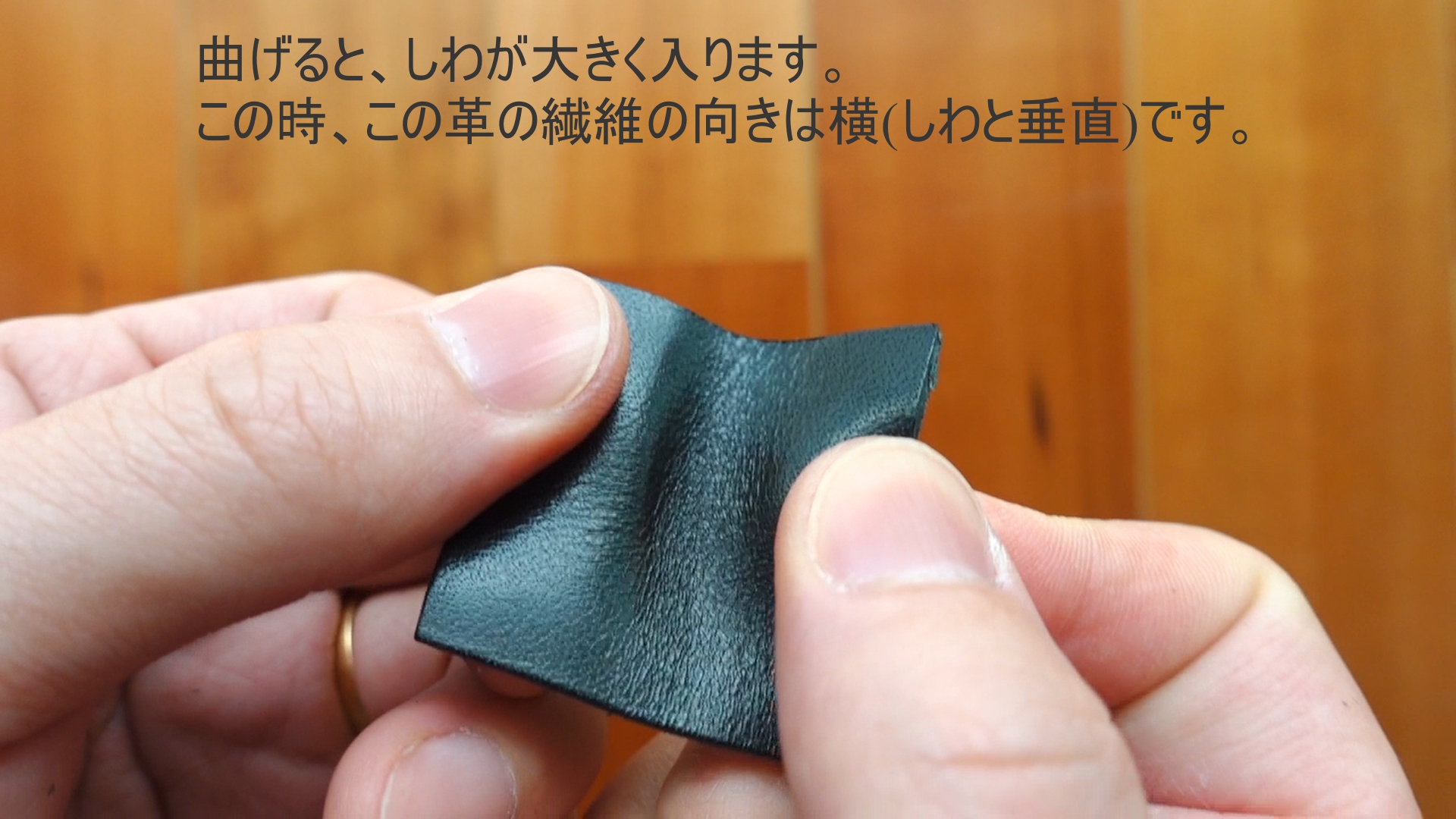

シワが入りやすい向き

繊維を折る方向(繊維にあらがう向き)に曲げると、革に無理な力がかかり、シワが入りやすい。

対して、繊維の向きと平行に線が入るように曲げると自然に曲がりシワができにくい。

これは、簾(すだれ)やブラインドをイメージしていただけるとわかりやすい。

革の繊維もこれと同じです。

革を山折りする場合

繊維を折る垂直方向に曲げると毛穴が目立つ。

伸びない方向に曲げているので丈夫ですが、無理に曲げるとひび割れが起きやすくなります。

この時ひび割れを防ぐテクニックについては☟こちらで紹介しています。

繊維に対して平行な山ができる方向に山折りすると、銀面が伸びてくれて(後で解説)自然に曲がり、見た目も美しいです。

伸びやすさゆえ、力がかかる部分(バックルを付ける根革など)には少し不安です。

革が伸びやすい方向と繊維の向き

繊維が向いている方向に沿って引っ張ると、革は伸びにくい。

逆に、90度回転させて、繊維の向きと垂直に引っ張ると、硬い革でも意外なほどに伸びます。

よく知られているところでは、革の背の部分。

半裁でいうところの、上端のきれいな部分です。

背の繊維は、首から腰あたりまで、一直線に近い向きで流れています。

この背の部分は引っ張っても伸びにくく、特に腰付近は上質なベルトが取れる部分として重宝されています。

では、この部分を縦に引っ張るとどうでしょうか?

うすい革ならびっくりするくらいに伸びるはず。

より丈夫に、より美しく仕上がります。

スムーズに曲がる向きと曲がりにくい向きを動画で検証

動画の説明

使用素材・・・タンニンなめし革数枚(厚み2.0~2.5mm)

裁断した革の部位は様々ですが繊維の向きをそろえています。

映像は、繊維と垂直に近い向きに曲げ→平行に近い向き(90°回転)→垂直に近い向き(180°回転)という流れで展開します。

検証結果

最初の向き(繊維の向きと垂直)で革を曲げると、スムーズにしなっているのがわかります。

その後、向きを変えて(繊維と垂直に)曲げてみると・・・こんどは一転してスムーズに曲がってくれません。かなり力を入れているにも関わらず、片手では曲げるのがむずかしいくらいの硬さです。

繊維の向きに対してどうカットしてどう使うかで革の曲がり方に違いが出ます。

まとめ

繊維の向きをコントロールすることの意味について書いてきました。

- 繊維を折る方向(垂直)に内側に曲げるとシワが大きく入りやすい。

- 繊維を折る方向(垂直)に山折りすると、伸びにくく丈夫だけれど割れることがある。そして見た目は少しざらつく。

- 繊維の方向に沿うと伸びにくい。

繊維の向きを意識することは非常に大切なことですが、革の切り出しを行う上での繊維の向きは、あくまでも数ある要素の中の一つで、他にも大切なことはあります。

例えば・・・

これにはそれぞれいくつか理由があります。

- レザークラフト教本は半裁をベースに考えているのに対し、ハイブランドは丸革(全裁、一頭丸々の革)なので制約なく質の良いパーツがとれるから。

- 背を中心にすると左右対称かつ全面に質の良い部分が使えるから。(半裁で取ると、どうしてもお腹側のゆるいパーツを使わなくてはならない)

キズの有無や、左右対称、歩留まりなど、様々な要素を考えつつパーツ取りすることが大切ということです。

長文お読みいただきありがとうございました。

コメント